産着を七五三用に仕立て直しできる?男女別のポイントや仕立て直しの注意点を解説

せっかくの産着を1度しか着せてあげられないのはもったいないと思うかもしれませんが、実は産着は七五三の着物としても使えます。

しかし、産着は完全な着物の形をしているわけではないため、七五三で使うには仕立て直しが必要です。

着物の仕立て直しは洋服よりも時間がかかりますし、場合によっては自分で寸法を測る必要もあるため、事前に知っておき余裕を持って準備しましょう。

- 産着は何歳のお祝いまで使えるのかな?

- 仕立て直しの方法や寸法について知りたい!

- 仕立て直しはどこに頼むべき?

この記事では、産着を七五三用に仕立て直す方法についてわかりやすく解説します。

大切な産着を七五三でも着せてあげたいと考えている人はぜひ参考にしてみてください。

目次

産着は何歳まで使えるの?

七五三で産着が使える年齢は、女の子3歳(満2歳)、男の子5歳(満4歳)までといわれています。

一般的に七五三は女の子が3歳(満2歳)と7歳(満6歳)、男の子が5歳(満4歳)のときにお参りをしますが、産着は一つ身といわれる0~2歳の幼児用の着物なので、7歳の女の子は着ることができません。

一つ身が着られるのは5歳がギリギリといわれており、男の子の場合は5歳の七五三であれば着られます。

しかし、発育状況や月齢によっては4~5歳でも小さい可能性があるため、事前に確認してみると安心ですね。

最近では男の子でも、3歳(満2歳)のときにお祝いをする家庭も増えてきています。

その場合は問題なく着られ場合もあります。

男の子の場合

男の子の七五三は、満年齢で5歳、または数え年で5歳(満4歳)にお祝いをします。この年齢になると、お子さんの身長や体格がぐっと成長しているため、産着のサイズではかなり窮屈に感じる場合が多くなります。

産着は一つ身で仕立てられているため、丈や幅に限界があります。特に背の高い子や、体格のしっかりした子は5歳の時点で既に産着が合わなくなっているケースも少なくありません。

そのため、「せっかく思い出の産着を七五三で使いたい」と思っていても、無理に仕立て直して着せると見た目が不自然になってしまう場合もあります。

一方で、最近では地域や家庭の考え方によって、男の子でも3歳でお祝いをするケースも増えています。このタイミングであれば、産着を仕立て直してぴったり着せることも可能なので、再利用をお考えの方にはおすすめの方法です。

女の子の場合

女の子の七五三は、満年齢で3歳、または数え年で3歳(満2歳)と、満年齢で7歳、または数え年で7歳(満6歳)の二度行われるのが一般的です。

3歳のお祝いでは、産着を仕立て直して着用することが可能です。ただし7歳になると、身長・体格ともに大きく成長しているため、一つ身の産着ではサイズが足りず、着せることは現実的ではありません。

また、3歳の七五三では、女の子は「被布(ひふ)」というベストのような着物を羽織ることが多いため、着物の柄が隠れてしまうこともあります。そのため、産着に込められた想いを活かしたい場合には、柄の見せ方も含めて、着付けの工夫が必要です。

大切な思い出の産着を使いたい場合は、3歳での着用がもっともおすすめです。

産着の仕立て直し方

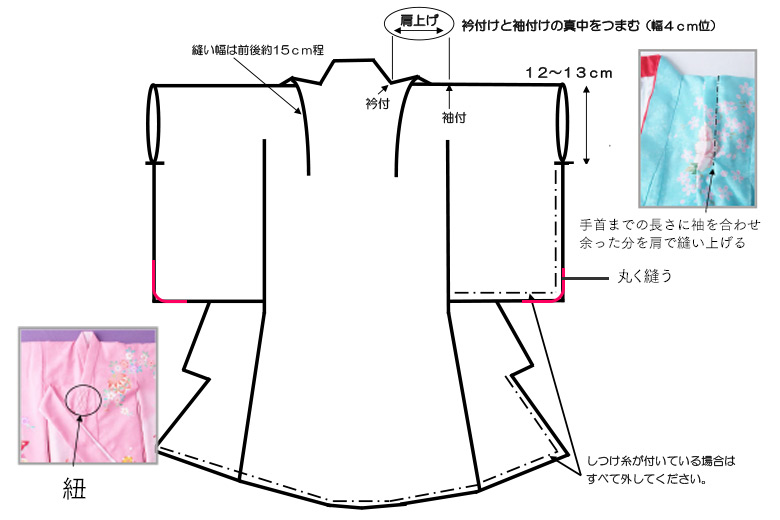

産着を七五三の着物で着るときには、袖口作り、腰上げ、肩上げをして仕立て直します。

- 袖口 →袖口を作る(丸く縫う)

- 肩上げ→縫いあげる

- 腰上げ→縫いあげる

- 紐を取る

産着の袖口は開いた状態なので袖を通せません。

そのため袖口を縫い合わせて袖を通せるようにしますが、直線ではなく丸く縫う必要があります。

腰上げと肩上げには、サイズ調整の他に、子どもの成長を願う意味も込められています。

産着は幼児用サイズなので縫いあげる長さは短いかもしれませんが、成長への願いを込めて少しだけでも縫い上げましょう。

付いている紐は厚紙も全て取り可能であれば腰ひもに変えます。

付いていた紐をすのまま使っても大丈夫です。

腰ひもは元の位置より下げて付けます。

女児は帯や被布から見えない位置。男児は袴を着付けた時に見えない位置につけてください。

長じゅばんも同様の仕立てと半襟を縫い付けます。(男児は白半襟)

着物と長じゅばんを一緒に縫い合わさないようにお気をつけください。

※スタジオキャラットで撮影を利用される場合は、お子さまの着丈に合わせて着付けさせていただきますので、撮影時に腰上げはされないことをおすすめしています

寸法の測り方

自分で仕立て直しをするときやインターネットで依頼するときには、寸法を測ります。

寸法を間違えて測ると、仕上がりが長すぎたり短すぎたりして、見栄えが悪くなってしまいます。

寸法の測り方を解説しますので、正しく測るようにしましょう。

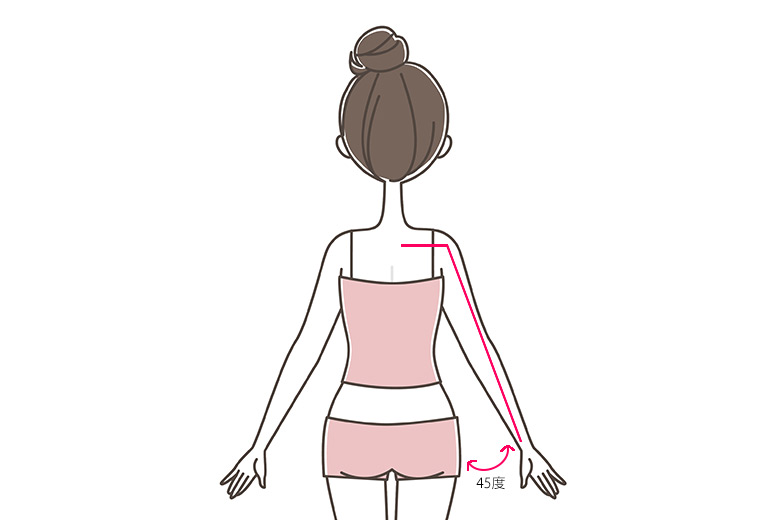

裄丈(ゆきたけ)は襟の中心から袖口までの長さです。

お子さんに腕を斜め45度におろしてもらい、首の付け根から手首までの長さを測りましょう。

このとき、首の付け根から手首まで直線で測るのではなく、肩を通して測るようにしてください。

着丈は首の付け根の中心からくるぶしまでまっすぐ測ります。

首の付け根の中心とは、下を向いたときに出っ張るところです。

仕立て直しはどこに頼めばいい?

産着を七五三の着物に仕立て直すのは、基本的に産着を購入した呉服屋さんに頼みます。

引っ越しなどの理由で購入した呉服屋さんが近くにない場合は、近所の呉服屋さんに頼んでも構いません。

最近ではインターネットで仕立て直しを依頼できる業者もあります。

呉服屋さんの場合はその場で寸法を測ってくれますが、インターネットで依頼する場合は自分で寸法を測る必要があります。

確認しておきましょう。

仕立て直しはいつまでに頼めばいい?

着物の仕立て直しには時間がかかるため、余裕を持って頼むと安心です。

少なくとも1ヶ月はかかると思って行動するようにしてください。

とくに七五三シーズンは混み合うことが予想されるため注意が必要です。

ギリギリすぎると受け付けてもらえない可能性もあるため、事前に問い合わせてから頼むようにしましょう。

一方であまりに早く頼みすぎると、予想以上に子どもが大きくなって着物が小さすぎるということも。

小さな子どもは急成長することも多いです。

6ヶ月以上前に仕立てを頼むのはおすすめできません。

仕立て直しを頼むときの料金相場は?

仕立て直しを頼むときの料金相場は、以下の通りです。

●産着を購入した呉服屋 5,000円~10,000円程度

●産着を購入していない呉服屋 20,000円前後

●インターネット 10,000円前後

産着を購入した呉服屋さんで頼むと、通常よりも料金を割り引いてくれるところが多いです。

最近ではインターネットで比較的安く請け負ってくれる業者もあるため、探してみてもいいですね。

上記の金額は基本的に着物の仕立て直しのみで、実際には着物の下に着る長襦袢(ながじゅばん)も仕立て直しが必要になり、そちらにも料金がかかってくることがあります。

合計すると20,000円以上かかることが多いようです。

料金についてはお店によって差があるので、一度問い合わせてみるとよいですね。

着物以外に必要なもの

3歳

- 被布

- 腰ひも(兵児帯)

- 肌着

- 長じゅばん

- 草履

- 足袋

- 巾着

- 髪飾り

3歳さんは、被布(ひふ)と呼ばれるベストのような羽織物を着ます。

角帯はつけず、腰には兵児帯(へこおび)という浴衣の帯のような柔らかいひも、または腰ひもをつけます。

5歳

- 羽織

- 袴

- 角帯

- 肌着

- 長じゅばん

- 末広

- 短刀

- 足袋

- 草履

5歳の男の子は、羽織と袴を着用します。

末広や短刀などの小物類も必要です。

七五三には着物の他にも用意するものが数多くあり、一つずつ準備するのは大変です。

とくに被布や羽織や袴は着物に合うものを選ばなければ、ちぐはぐな印象になってしまうことも。

呉服屋さんに仕立て直しを頼む場合、一緒に他の小物も用意すると呉服屋さんが似合うものを見繕ってくれますよ。

仕立て直しは自分でもできる?

なるべく費用を抑えたい、心を込めて自分で仕立て直したい、そう思う方もいるかもしれません。

産着を七五三の着物に仕立て直すのは自分でもできますが、かなり時間と手間がかかります。

着物の仕立て直しは手縫いなので、普段ミシンを使い慣れている人からしても難易度が高く時間もかかります。

慣れない人が時間をかけて仕立て直しをしても、満足な仕上がりにならない可能性もあるでしょう。

普段から和裁をしている人でなければ、プロに依頼する方が安心といえます。

七五三の着物から産着に戻すことはできる?

妹や弟が生まれたときなど、仕立て直しした着物をもう一度産着に戻したいこともあるでしょう。

七五三の着物に仕立て直しをした産着は元に戻すこともできます。

仕立て直しで縫いあげた袖口や腰上げ、肩上げをほどくのですが、仕立て直し同様時間がかかりますし、慣れていないと失敗する可能性もあります。

不安な人は、仕立て直しをした呉服屋さんに頼む方がよいでしょう。

仕立て直しを依頼するときの注意点

産着を七五三用に仕立て直す際には、いくつかの重要なポイントがあります。大切な記念日のためにも、以下の点をしっかり押さえておきましょう。

- サイズは正確に

- 期日は余裕を持って依頼しよう

- 着物以外の準備するものが漏れないように

サイズは正確に

着物は、サイズが合っていないと見た目が大きく崩れてしまいます。特に産着を仕立て直す場合、元のサイズに限界があるため、ぴったり合わせるためには正確な採寸が欠かせません。

自宅で測ることもできますが、数センチの誤差が仕上がりに大きく影響する場合もあります。そのため、可能であればプロの和裁士や着物専門店でのサイズ測定をおすすめします。

正確なサイズで仕立て直せば、お子さまの体型に合った美しい仕上がりとなり、思い出に残る七五三になります。

期日は余裕を持って依頼しよう

仕立て直しには、意外と時間がかかることをご存じですか?

お店や職人の込み具合にもよりますが、少なくとも1ヶ月〜2ヶ月程度の制作期間が必要です。特に秋の七五三シーズンは注文が集中するため、さらに時間がかかる場合もあります。

また、着物のサイズ調整だけでなく、クリーニングや小物の準備、着付けのリハーサルなども必要です。全てをスムーズに進めるためにも、最低でも3ヶ月前には準備を始めることをおすすめします。

早めに動いておくことで、仕立て直しの失敗や間に合わないといったトラブルを避けられます。

着物以外の準備するものが漏れないように

産着を仕立て直しても、七五三では着物以外のアイテムもたくさん必要です。忘れがちな小物も多いので、以下のリストを参考に、しっかり準備を整えましょう。

【女の子に必要なもの】

- 被布または帯

- 長襦袢(ながじゅばん)

- 足袋(たび)

- 草履

- 髪飾り

- 巾着

- 着物用肌着・腰紐などの和装小物

【男の子に必要なもの】

- 羽織・袴(はおり・はかま)

- 長襦袢

- 足袋

- 雪駄(せった)

- 懐剣(かいけん)

- 着物用肌着・腰紐などの和装小物

特にレンタルや仕立て直しをする場合、小物が含まれていないケースもあるため要注意です。事前にお店に確認し、必要なものがすべて揃っているかをチェックしておくことが大切です。

まとめ

産着を七五三の着物に仕立て直す方法について解説しました。

仕立て直しは産着を購入した呉服屋さんに頼むのがベターですが、近くにない場合などは近所の呉服屋さんやインターネットで依頼することもできますよ。

インターネットで依頼する際は、自分で寸法を測らなければいけません。

正しい測り方で測りましょうね。

産着を七五三の着物に仕立て直すことには、子どもの成長を願う意味や代々引き継がれてきた着物を着せたいという思いが込められています。

とはいえ、仕立て直しには時間がかかりますし、小物類も準備することも考えると、一式レンタルする方が安くつくこともあります。

最近では形式にとらわれず、両親の考えやライフスタイルに合った形をとる家庭が多いです。

仕立て直しをするか、レンタルをするかは家庭に合う方法を選んでくださいね。

仕立て直しをするときには、今回の記事を参考にしていただければ嬉しいです。

七五三レンタル着物はスタジオキャラットへ

再編集:2025年7月22日