七五三の参拝マナー!子どもと一緒のお参り作法を完全解説

七五三は、お子さまの大切な成長を神様に感謝し、健康を願う特別な一日。神聖な神社での参拝には、家族みんなが気持ちよく過ごせるマナーが大切です。このコラムでは、参拝時の基本作法から服装、撮影時のポイント、ご祈祷の流れまで、分かりやすく丁寧に解説します。安心して当店の撮影やレンタル予約に進んでいただけるよう、ママの目線でしっかりサポートします。

目次

七五三の基礎知識

七五三は、古くから伝わる伝統行事で、お子さまの健やかな成長を神様に感謝する日。数え年や満年齢など、家庭によって異なるお祝いのタイミングや、参拝に適した時期など、基本のポイントを押さえておけば、家族みんなが安心して準備できます。

① 七五三の由来と意味

七五三は、平安時代の宮中行事が起源とされています。当時は医療が発達しておらず、子どもが無事に成長するのは当たり前ではありませんでした。そこで、3歳・5歳・7歳の節目に成長を祝う儀式が行われたのが始まりです。

具体的には、3歳の「髪置(かみおき)」は髪を伸ばし始める儀式、5歳の「袴着(はかまぎ)」は男の子が初めて袴を着る日、7歳の「帯解(おびとき)」は女の子が子ども用の紐から大人用の帯へと切り替える日でした。

現代ではこうした由来に基づき、子どもの無事な成長を神様に感謝し、これからの健康と幸せを願う家族行事として受け継がれています。形式よりも「感謝の気持ち」が大切にされるようになっています。

関連記事「七五三とは?子どもの成長を祝う伝統行事の意味と由来の基礎知識」

② お祝いする年齢は数え年?満年齢?

七五三は、本来「数え年」で行うのが伝統でした。数え年とは、生まれた時点を1歳とし、以降1月1日が来るたびに年を重ねる考え方です。一方、現在多くの家庭で使われているのは「満年齢」。これは誕生日を迎えるごとに年を重ねる、一般的な年齢の数え方です。

| 年齢の数え方 | 数え方の特徴 | 七五三の例(2025年の場合) |

|---|---|---|

| 数え年 | 生まれた年を1歳と数える | 2023年生まれ → 2025年で数え3歳 |

| 満年齢 | 誕生日が来てから年を重ねる | 2022年生まれ → 2025年で満3歳 |

最近は、幼稚園や保育園のスケジュール、お子さんの成長具合に合わせて、満年齢でお祝いする家庭が主流です。絶対に「こうでなければいけない」という決まりはありませんので、柔軟に選んで問題ありません。

関連記事「七五三って何歳?~七五三をする年齢を知ろう~」

③ お参りの時期は11月15日だけ?

七五三は、もともと旧暦の11月15日に行われていた神事に由来します。現代でも「11月15日」は七五三の日として定着していますが、最近はこの日にこだわらず、10月〜12月の吉日や週末に参拝する家族が多い傾向にあります。

特に有名な神社は11月15日近辺に大混雑するため、小さなお子さま連れには避けたいもの。六曜(大安・友引など)や家族のスケジュール、天候を考慮して、早めに計画するのが安心です。

関連記事「七五三のお参りはいつ行くの?写真撮影のタイミングもあわせて解説」

【服装マナー】主役は子ども!家族で揃える服装のポイント

七五三は、あくまでも主役はお子さま。家族の服装は、子どもを引き立てるようにコーディネートするのがマナーです。また、神社という神聖な場所にふさわしいフォーマル感と清潔感も意識しましょう。

服装選びのポイントは以下の通り:

• 子どもが主役になる色・デザインを中心に考える

• 父母ともに落ち着いた色味・フォーマルな服装を選ぶ

• 家族全体でトーンや雰囲気を揃えると写真映えも◎

関連記事「七五三の服装マナー完全ガイド!子供と両親の選び方」

① 子どもの服装:和装と洋装、どっちがいい?

七五三といえば「和装」のイメージが強いですが、近年は「洋装」も人気です。それぞれにメリット・デメリットがありますので、希望や予算、子どもの性格に合わせて選びましょう。

| スタイル | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| 和装 | 伝統的で華やか。写真映え◎ | 着付けに時間がかかる。動きにくい |

| 洋装 | 動きやすく、手軽に準備できる | 和装よりフォーマル感に欠けることも |

また、購入かレンタルかも悩みどころ。成長が早い時期なので、1回限りならレンタルがコスパ◎。思い出として残したい方やきょうだいで使用する予定がある方は購入もおすすめです。

② 親の服装:子どもより目立たないのがマナー

七五三で最も大切なのは「子どもが主役」という意識。親はそのサポート役として、目立ちすぎない落ち着いた服装を選ぶのがマナーです。

父親:

• 濃紺やグレーのダークスーツが定番

• シャツは白か薄いブルー

• ネクタイもシンプルで上品なものを

母親:

• セレモニースーツ(落ち着いたベージュやネイビーなど)

• 訪問着や色無地などの和装も◎

• バッグや靴もフォーマル感を重視

家族全体で「清潔感のある上品さ」を意識すると、写真の仕上がりもぐっと洗練されます。

③ これは避けたい!服装のNG例

神社は神様を祀る神聖な場所。だからこそ、七五三の服装には避けるべきNGポイントもあります。

以下のような服装は控えましょう:

• ジーンズやTシャツなどのカジュアルすぎる服装

• ノースリーブやミニスカートなど、露出の多い服

• 蛍光色・アニマル柄・大柄のプリントなど派手すぎる服

また、靴にも注意が必要。サンダルやスニーカーは避け、フォーマルなパンプスや革靴を選びましょう。服装が整っていると、参拝の気持ちも自然と引き締まり、写真も一層素敵になります。

神社での正しいお参りの流れと作法

七五三の参拝には、神様に対して敬意を示す基本の作法があります。以下の順番で丁寧に行いましょう。

1. 鳥居の前で一礼してからくぐる

2. 手水舎で手と口を清める

3. 拝殿前でお賽銭を入れ、「二礼二拍手一礼」

4. 終わったら鳥居を出る際にも一礼

初めての方も、この流れを覚えておけば安心。お子さまにもわかりやすく伝えて、一緒に気持ちよくお参りしましょう。

① 鳥居のくぐり方:神域への入り口

鳥居は、神社の外界と神域を分ける「結界」のような存在です。くぐる前には、一礼をして神様にご挨拶するのがマナー。

また、鳥居の中央は神様の通り道とされています。参拝者は少し左右に寄って通るのが基本です。

<正しいくぐり方の手順>

1. 鳥居の前で立ち止まり、背筋を伸ばして一礼

2. 鳥居の左右どちらかを歩いて中へ入る

3. 出るときも同様に一礼してから出る

親子で一緒に実践すると、お子さまも自然と覚えられます。絵本やイラストなどを使って事前に練習しておくのもおすすめです。

② 手水舎での清め方

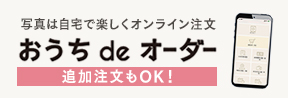

神社に参拝する前には、手水舎(ちょうずや)で心と体を清めるのが正式な作法です。手水舎には柄杓(ひしゃく)と流水があり、以下の順序で行います。

1. 柄杓を右手で持ち、水をすくって左手を清める

2. 柄杓を左手に持ち替え、右手を清める

3. 再度右手で柄杓を持ち、左手に水を注いで口をすすぐ(※柄杓に口をつけない)

4. もう一度左手を軽く洗い、最後に柄杓の柄を立てて、残った水で柄を流し清める

清めが終わったら、柄杓は元の位置に静かに戻しましょう。

小さなお子さまはすべての手順を正確に行うのが難しい場合もあります。

そんな時は、

①左手を清める → ②右手を清める

という簡略版でも構いません。

「これから神様にご挨拶するんだよ」と声をかけながら、一緒に手順を踏むことで、お子さまにも自然とマナーが身につきます。

③ 拝殿での参拝作法:二礼二拍手一礼

拝殿の前に立ったら、まずはお賽銭を静かに入れましょう。金額に決まりはなく、「気持ち」が大切です。その後、神様への正式なご挨拶として、「二礼二拍手一礼」の作法を行います。

1. 深くお辞儀を2回(これが二礼)

2. 手を胸の高さで2回打つ(これが二拍手)

3. 最後にもう一度深くお辞儀(これが一礼)

拍手のときは、右手を少し引いて音を出すのがポイント。願いごとは、心の中で静かに唱えます。

お子さまと一緒に参拝する場合は、「一緒にごあいさつしようね」と優しく声をかけて、動作を真似させるのが◎。写真や動画で事前に見せて練習しておくのもおすすめです。

【ご祈祷】申し込みから当日のマナーまで徹底解説

神社での七五三では、通常の参拝だけでなく「ご祈祷(ごきとう)」を申し込むご家庭も多いです。

ご祈祷を受けるには以下の3つのステップが必要です。

① 予約・申し込み方法:事前に確認して、スムーズな当日を迎えましょう

② 初穂料の準備:金額相場やのし袋の書き方もチェック

③ ご祈祷中のマナー:静粛な態度で、神聖な時間を大切に

それぞれの内容を順番に詳しく解説します。

① ご祈祷の予約と申し込み方法

ご祈祷を希望する場合、多くの神社では事前予約が推奨されています。特に土日祝や11月15日前後は混雑するため、なるべく早めに神社へ確認しましょう。予約の有無や時間枠、人数制限などは神社の公式サイトや電話で直接問い合わせるのが確実です。

当日は受付で申込書を記入します。多くの神社では以下のような情報を記入します:

• お子さまの名前(ふりがな)

• 生年月日

• 住所

• ご祈祷の内容(七五三)

• 家族の代表者名と連絡先

• 祈祷料(初穂料)

記入後は初穂料(のし袋入り)を添えて受付に提出します。受付時間にも注意が必要ですので、予約確認時に合わせて聞いておくと安心です。

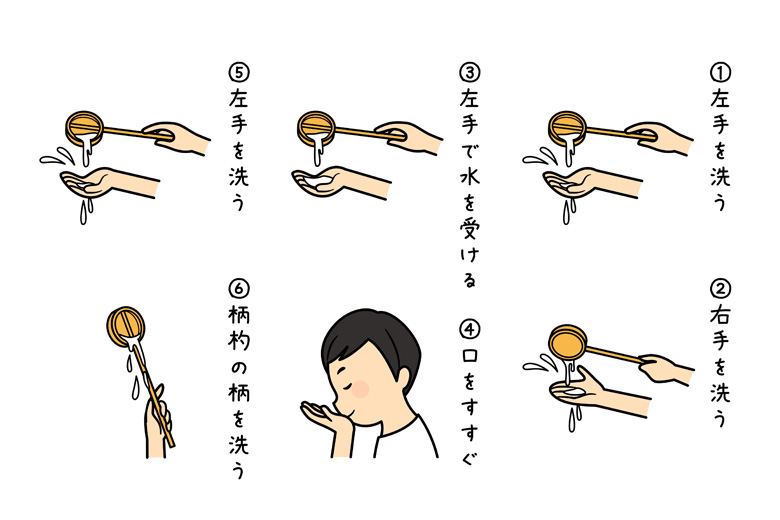

② 初穂料の相場と正しい渡し方

七五三のご祈祷には「初穂料(はつほりょう)」が必要です。これは神様への感謝と祈願の気持ちを込めたお供え金のこと。相場は神社によって異なりますが、5,000〜10,000円程度が一般的です。

包む際は「紅白の蝶結びののし袋」を使用します。表書きには「七五三御祈祷」「初穂料」などと書き、下にはお子さまの名前(または保護者名)を記入します。

渡し方にもマナーがあります。のし袋を袱紗(ふくさ)に包んで持参し、受付では「よろしくお願いします」と一言添えて、両手で丁寧に渡しましょう。

※初穂料の金額が決まっている神社もあるので、事前確認がおすすめです。

関連記事「お宮参りの初穂料を入れる封筒の正しい書き方やマナーについて徹底解説」

③ ご祈祷中の注意点

ご祈祷は、神職の方が祝詞(のりと)を奏上し、神様に子どもの健康と成長を祈願してくれる厳粛な儀式です。保護者や子どもも、静かで丁寧な態度が求められます。以下のマナーを守りましょう。

<ご祈祷中のマナーチェックリスト>

□ 私語を控える(特に子ども同士でのおしゃべり)

□ 携帯電話は電源オフ or マナーモード(音が出ないように)

□ 写真・動画撮影は禁止(許可されている場合を除く)

□ 帽子は脱ぐ(特に室内の神殿内では必須)

□ 神職の動作に合わせて頭を下げる場面では一緒に頭を下げる

小さなお子さまはじっとしていられないこともありますが、抱っこしたり小声で声かけしたりして、できる範囲で静かに過ごしましょう。無理に叱らず、神様に見守っていただく気持ちで臨むと◎。

ハレの日の記念撮影!マナーとポイント

七五三は、家族にとって一生の思い出に残る大切な日。記念写真も欠かせませんよね。

ただし、神社での撮影にはルールとマナーがあります。

• 撮影許可の事前確認を忘れずに

• 鳥居や拝殿など、おすすめスポットを活用

• 他の参拝者への配慮を忘れずに

トラブルなく素敵な写真を残すためのコツをご紹介します。

① 撮影許可の事前確認は必須

神社で写真撮影を行う際には、必ず事前に撮影許可を確認しましょう。特に、以下のような撮影を行う場合には注意が必要です。

• プロカメラマンによる同行撮影

• 三脚・レフ板などの機材の使用

• 拝殿前や境内でのポーズ撮影

多くの神社では、事前予約や申請が必要な場合があります。神社の公式ホームページに撮影に関する記載がない場合は、直接電話で問い合わせるのが確実です。

「どこまでOKで、どこからNGなのか」「撮影可能エリア」「他の参拝者の写り込み配慮」など、細かなルールが定められていることもあります。

また、カメラマンの同行が禁止されている神社もあるため、希望の撮影スタイルができるかどうかを事前に確認することが非常に大切です。

後で「撮れなかった……」とならないためにも、しっかりチェックしましょう。

② おすすめ撮影スポットと注意点

七五三の写真をより思い出深くするには、神社の雰囲気を活かした撮影スポット選びがポイントです。以下は、定番かつ人気のあるおすすめスポットです。

<おすすめ撮影スポット>

• 鳥居の前(家族全員の集合写真に◎)

• 拝殿の前(参拝の流れを残せる)

• 絵馬掛け(願い事とともに背景に)

• 手水舎(作法の様子を自然に撮影)

• 石段や境内の自然(紅葉や緑が映える)

撮影時の注意点としては、他の参拝者や神職の方の邪魔にならないようにすることが最も大切です。人気の神社では参拝者が多いため、写真撮影のタイミングに気を配る必要があります。

また、以下のような場所は撮影NGの可能性があるため要注意です。

• 神殿内部(特にご祈祷中は撮影禁止が基本)

• 立ち入り禁止区域

• 無断での撮影が禁止されているエリア

事前に神社のマナーを確認し、家族の思い出をトラブルなく残すことが一番のポイントです。

七五三当日の持ち物チェックリスト

七五三当日は、慣れない服装や長時間の外出で、思わぬトラブルが起きることも。

「これがあってよかった!」という持ち物を子ども用・大人用に分けてチェックリスト形式でご紹介します。

備えあれば憂いなし。準備万端で当日を迎えましょう!

① 子ども向け便利グッズ

七五三当日は、長時間の着物やフォーマル服でお子さまの機嫌が不安定になることも。そんな時にあると助かる「ぐずり対策グッズ」をご紹介します。

<持っていくと安心な子ども向けアイテム>

• 履き慣れた靴:移動時に足が痛くならないように。撮影時だけ草履でもOK

• 羽織もの(ポンチョやショールなど):冷え対策に

• 小分けのお菓子・ラムネ:お腹が空いたときや機嫌直しに◎

• 飲み物(こぼれにくいボトルタイプ)

• タオル・ハンカチ:汗拭きや手拭きに

• おもちゃ(音が出ないもの):待ち時間の退屈しのぎに

イラスト付きで一覧にしておけば、当日の準備もスムーズです。お子さまの年齢や性格に合わせてアレンジしましょう。

② 大人・その他便利グッズ

• サブバッグ:撮影小物や子どもの荷物をまとめて

• カメラの予備バッテリー・メモリーカード

• 絆創膏:靴擦れや転倒時の応急処置に

• 除菌シート・ハンカチ:手拭きや食べ物の汚れ対策

• 安全ピン・ヘアピン:着崩れ・衣装トラブルに即対応

• 替えの靴・靴下:雨天時や長時間の歩行用に

• 携帯用ごみ袋:お菓子の袋や汚れ物をまとめる用

小さな不安も備えがあれば解消できます。当日のスムーズな行動と、家族みんなの快適さのために、事前にリストアップしておきましょう。

よくある質問

七五三でタブーとされるものは?

神社では、私語や大声、帽子着用のままの参拝、露出の多い服装などは避けましょう。

また、鳥居の中央を歩く、拝殿での撮影やスマホ使用もマナー違反にあたります。

「神様への敬意を持つこと」を意識すれば、自然と正しい行動ができます。

七五三は神社でお参りだけでも大丈夫ですか?

もちろん可能です。

「ご祈祷はせずに参拝だけ」というご家庭も増えており、無理なく子どものペースに合わせるのが一番大切です。

お賽銭を入れ、感謝と願いを込めて手を合わせれば、十分立派な七五三となります。

七五三の撮影ならスタジオキャラット

スタジオキャラットでは10月~11月の七五三シーズンはもちろん、年間通して七五三撮影を行っています。早めに撮影やお参り時の着物のレンタルをお得に済ませることができる「前撮り」や、11月が過ぎてから撮影を行う、「後撮り」も行っています。また、早期撮影やシーズン以外の時期の撮影ではお得なキャンペーンを実施していますので、ホームページやSNSでご確認ください。撮影・衣装レンタル・ヘアメイクまでトータルサポートしています。お気軽にご予約、ご相談ください。

スタジオキャラットの七五三はこちら

まとめ

七五三は、お子さまの健やかな成長を祝い、神様に感謝する大切な行事。

参拝マナー、服装、ご祈祷、撮影のルールを知っておくことで、当日を安心して迎えることができます。

家族にとって一生の思い出になるこの日を、笑顔で過ごせるよう、事前準備はしっかりと行うことがポイントです。